突然だが、あなたの会社では、どのように社員を評価しているだろうか?

近年は働き方の多様化も進み、様々な「評価制度」を採用する企業が増えてきている。

社員自身に目標を設定させ、その「進捗に対して評価」をする方法や、

上司だけでなく、周りの社員からも評価を受ける「360度評価」など様々だ。

そもそも、少数精鋭の会社では評価制度自体を持たずに、

「社長が独断で社員を評価」する方法を採用する企業もまだ多い。

だが、これらのどれにも当てはまらない、

革新的な評価制度を導入し、業績を大幅にアップさせている企業がある。

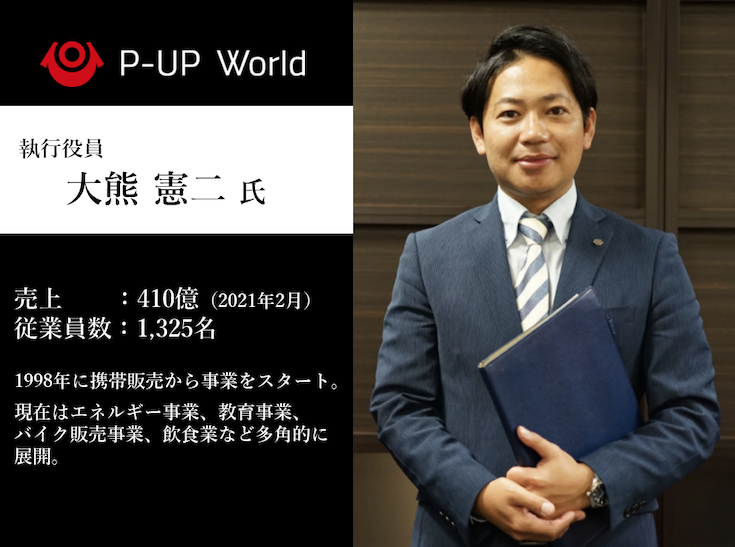

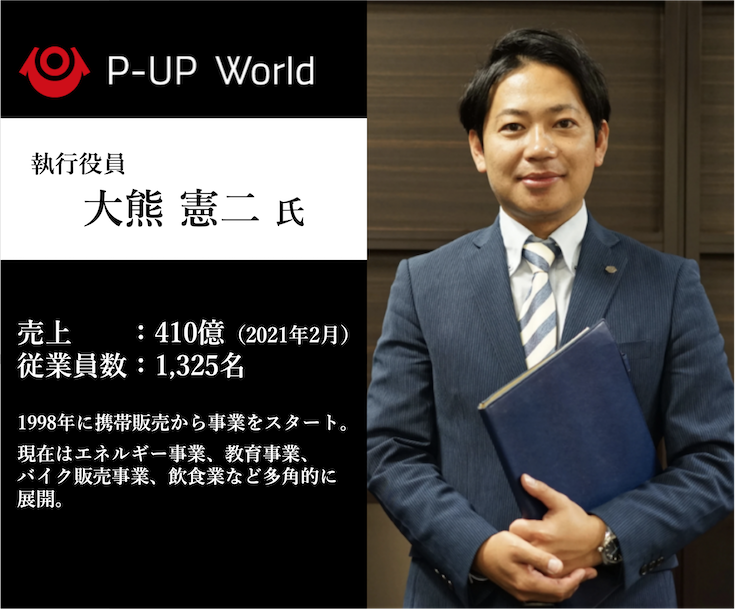

それが「P-UP World(ピーアップワールド)」だ。

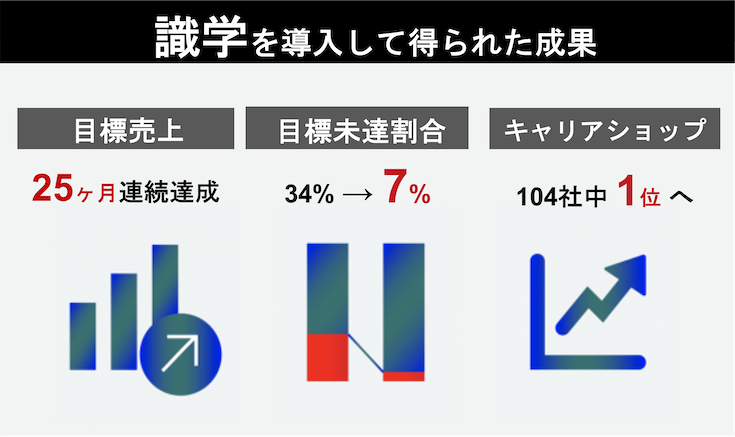

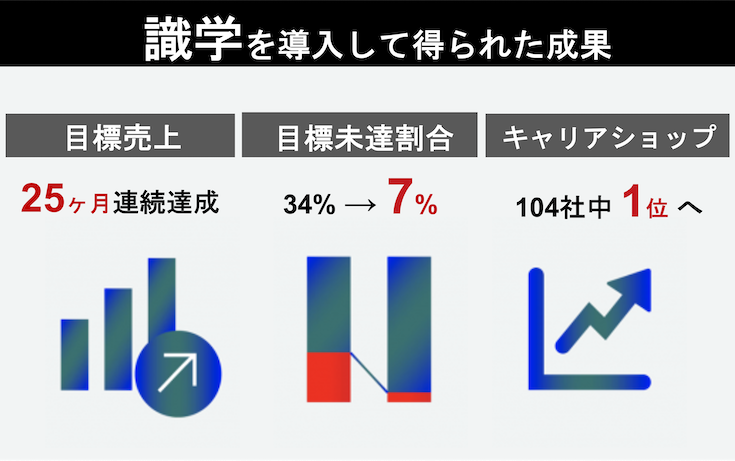

携帯スマホ販売事業をメインに展開しつつ、コロナ渦の中でも様々な事業を展開。

2017年度の売上「368億円」であったが、着実に売上を伸ばし、

2021年度の売上は「410億円」へと大躍進を遂げている。

そんな同社が2015年より導入した、新たな「社員評価制度」、

そしてその大元となるマネジメント理論が「識学」だ。

いったい「識学」とは、どのようなものなのだろうか?

今回はP-UP Worldの執行役員、大熊憲二氏に詳しくお話を伺った。

▼大熊氏

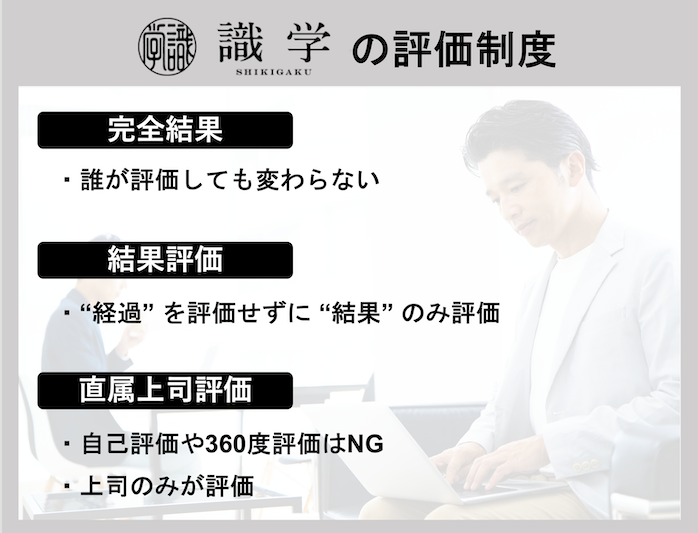

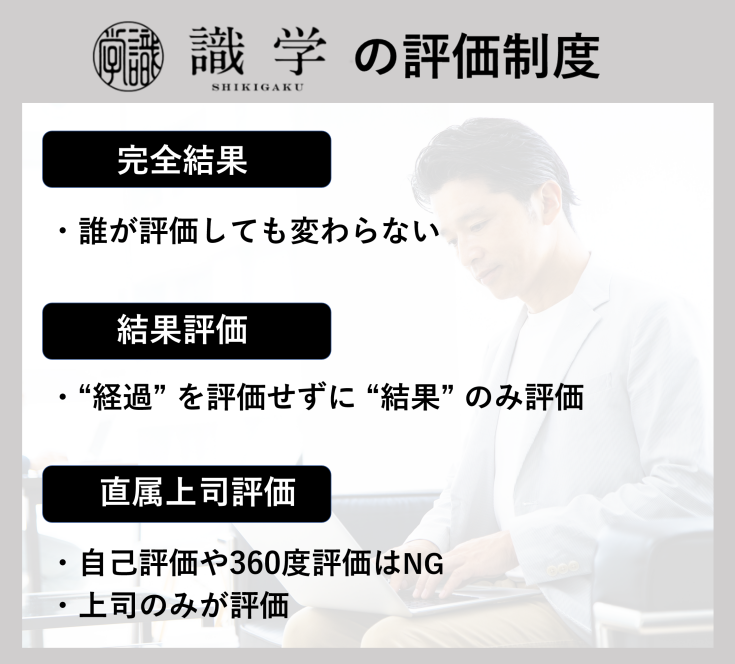

『弊社では「識学」という組織マネジメント理論を導入し、

社員の評価制度に大きなテコ入れを行いました。

具体的には下記のような3つの評価方法です。』

▼大熊氏

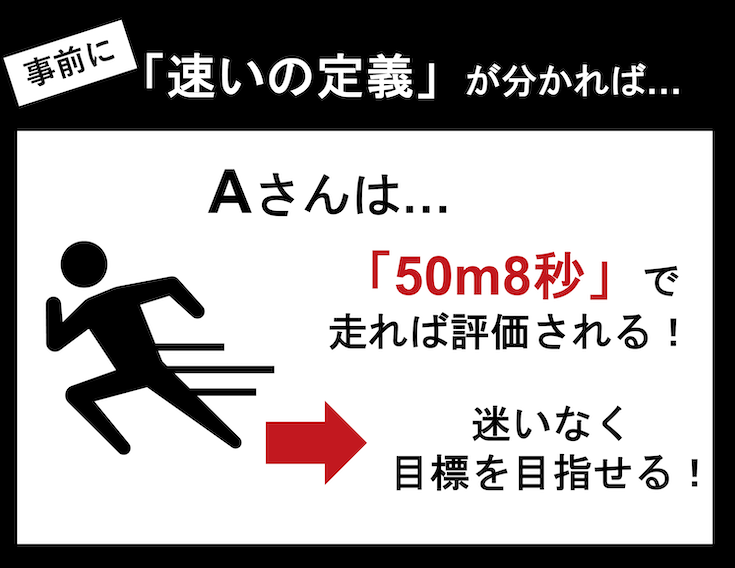

『正しい社員評価を行うためには、そもそも目標自体が明確である必要があります。

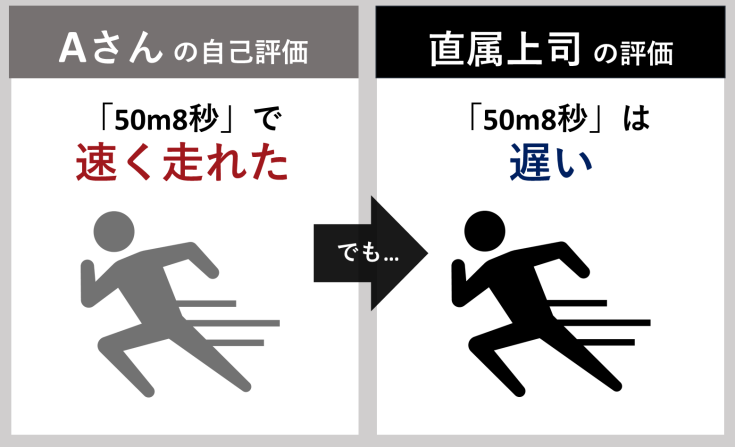

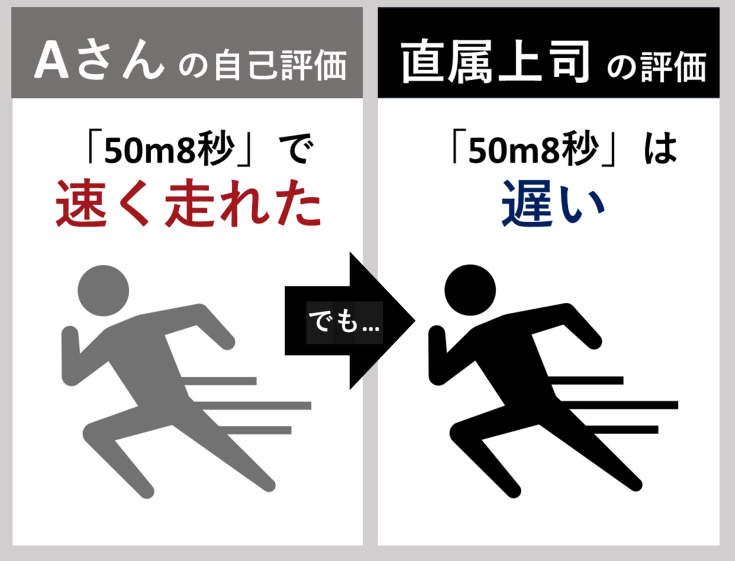

例えば「速く走る」という目標を設定した場合、

評価する人によって「速いの定義」が異なります。

「50mを8秒」で走れば速いと考える人もいれば、

「50mを8秒」では遅いと考える人もいるためです。

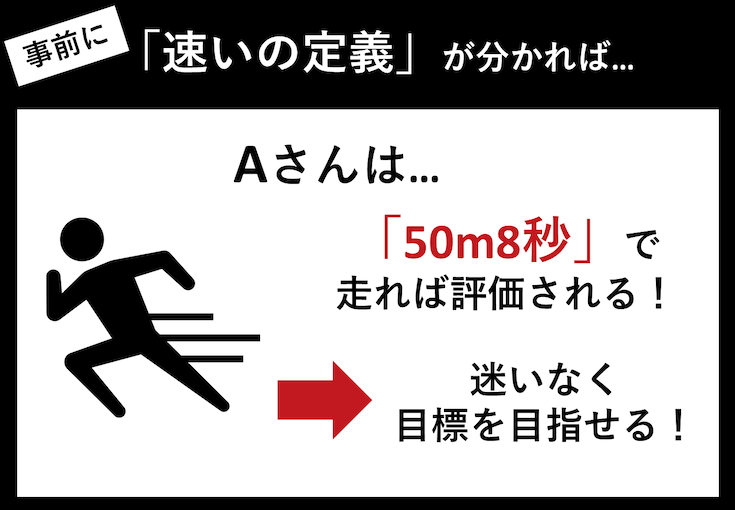

そのため、目標を設定する際は上司と認識をすり合わせた上で、

完全結果である「50mを8秒で走る=速い」という明確な目標を定めることが大切です。』

▼大熊氏

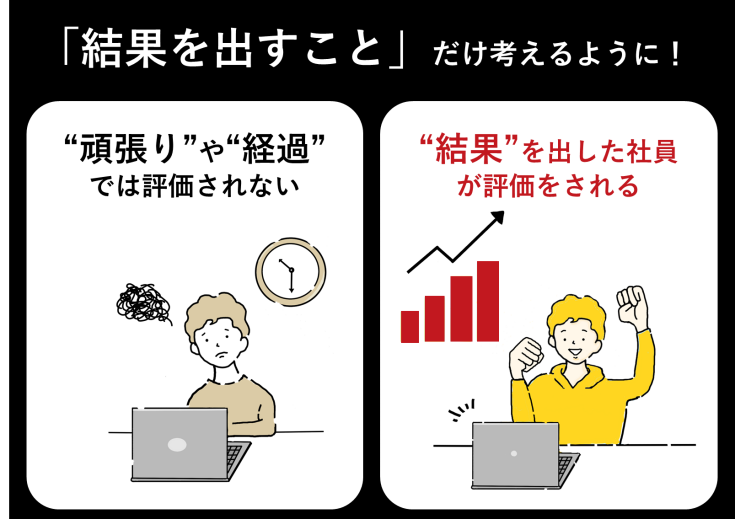

『目標までのプロセスを設定し、それぞれの到達度など、

“経過” を評価に含めている企業も多いかもしれません。

ただ弊社では “経過” は一切評価せず、 “結果” のみしか評価しません。

それは “経過” を評価に含めることで、

個人的見解や、感情による評価をしてしまうからです。

例えば成果は残せていませんが、

毎日夜遅くまで残って仕事をする社員に対して、評価をしてしまうケースです。

これを「プロスポーツ選手」に例えるとわかりやすいかもしれません。

その選手は実力不足で試合には出れませんが、

毎日の練習は誰よりも遅くまで頑張っています。

あなたが監督だった場合、その選手の年棒を来期あげますか?

もし良かれと思って、そのような評価をしてしまった場合、

選手は試合に出られなかったとしても、

「練習を頑張れば年棒をあげてくれるんだ」と誤解をしてしまう可能性があります。

そのような誤解が生じないためにも「結果のみの評価」にすることで、全社員が迷わずに結果を出すことだけを考えるようになるのです。

上司も「結果」だけを管理すれば良いので、マネジメント工数を圧倒的に減らすことが出来ます。』

▼大熊氏

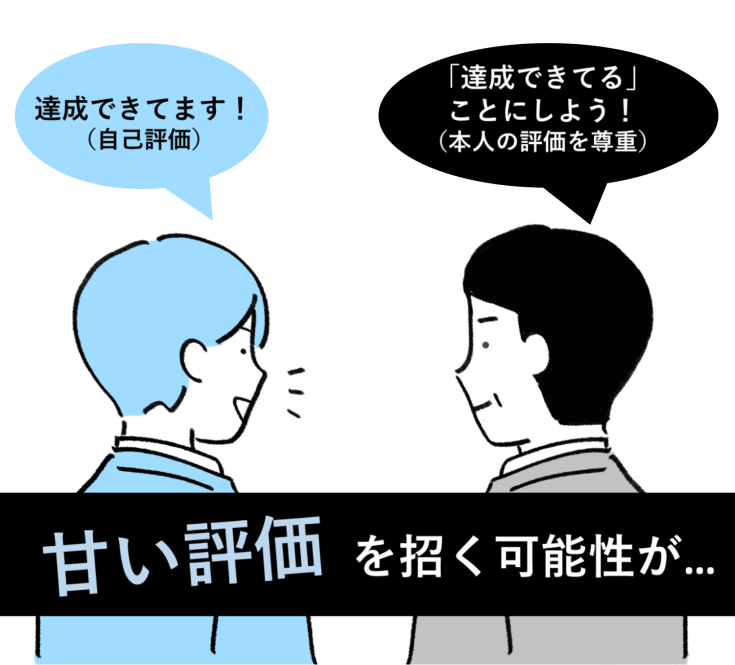

『一番驚かれるのが、「識学」では自己評価や360度評価をNGとしていることです。

まず「自己評価」の懸念点として、「自身で評価」→「上司が評価」というフローを踏みます。

そのフローで評価をすることで、「本人がそう言うなら、本人の評価を尊重しよう」という甘い評価を招く可能性があるんです。

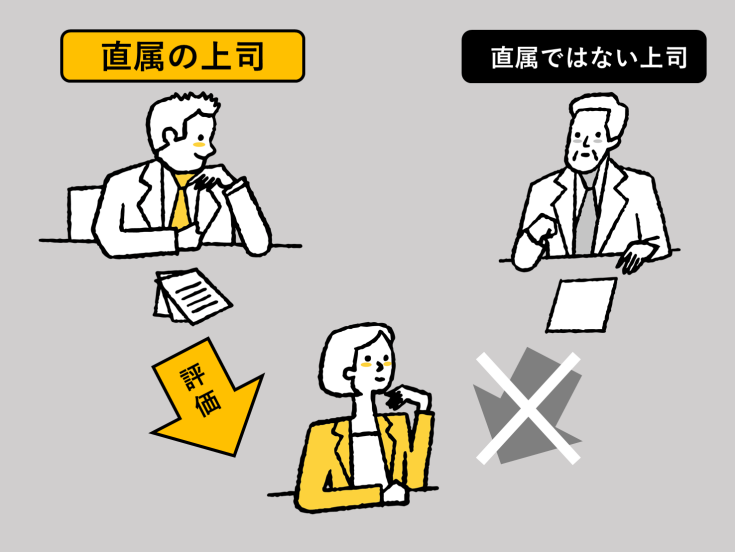

また周りの社員が評価する「360度評価」も

「評価者」は、「評価する相手」を育成する責任を一切持っていません。

そのような人が評価をしてしまうと、評価そのものが適当になってしまう危険性と、人によって評価の甘辛も異なるため、適切な評価には繋がらないのです。

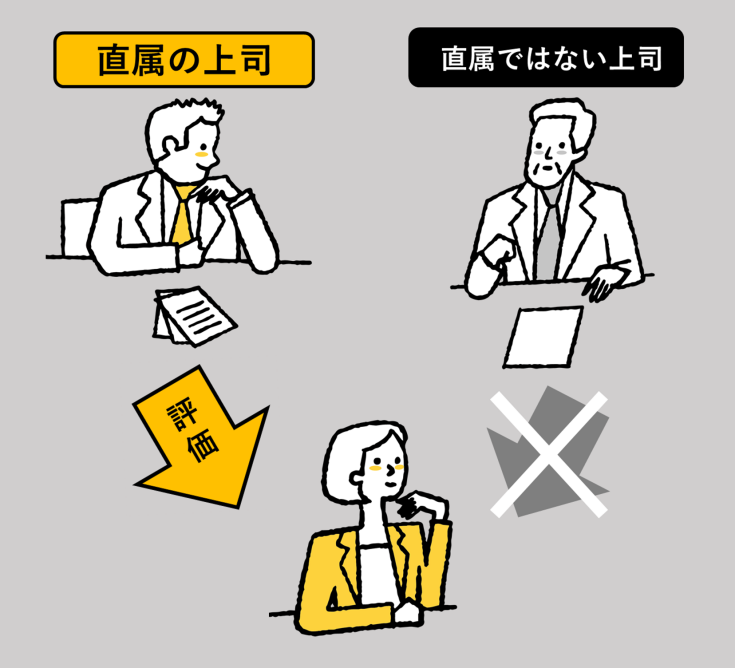

そのため識学の考えでは、部下の成長にコミットしている

“直属” の上司以外の評価を一切加味しません。

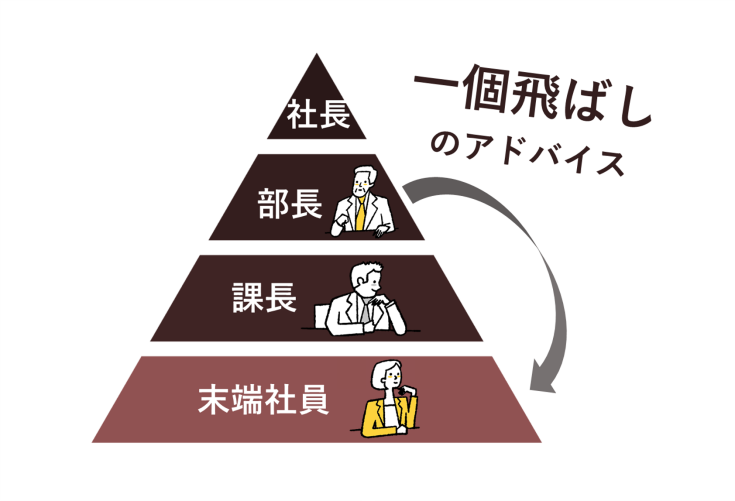

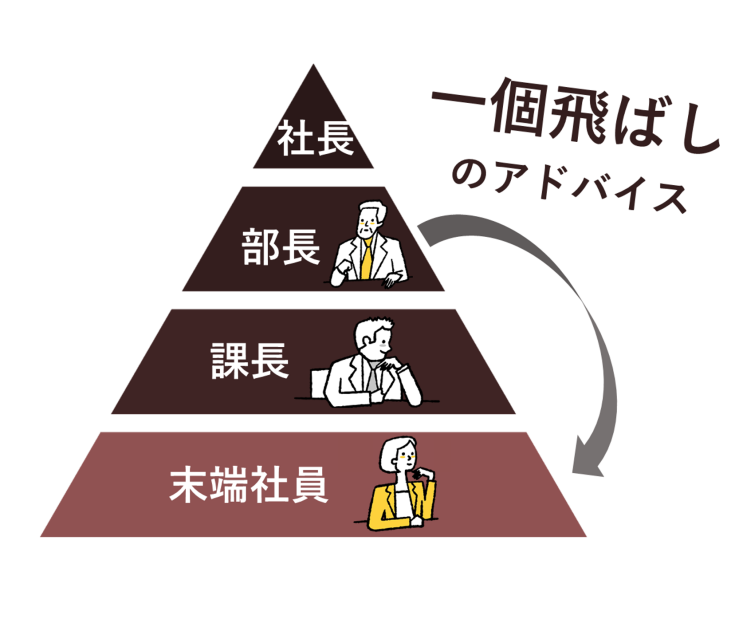

これは評価だけに止まらず、そもそも役職を “一個飛ばし” するような指示や確認も原則として禁止しています。

例えば成果の上がらない現場の状況を見かねた「部長」が、直属の部下ではない「末端社員」に対して、「課長」を飛び越えて直接アドバイスや指示するケースです。

末端社員からすれば、

「自分は部長とやりとりするレベルになれた」

「課長がいなくても、この現場は成立する」

そのような誤解が生まれ、

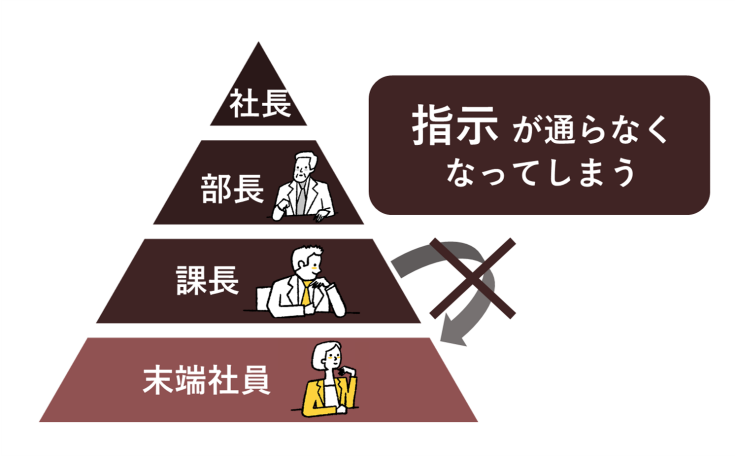

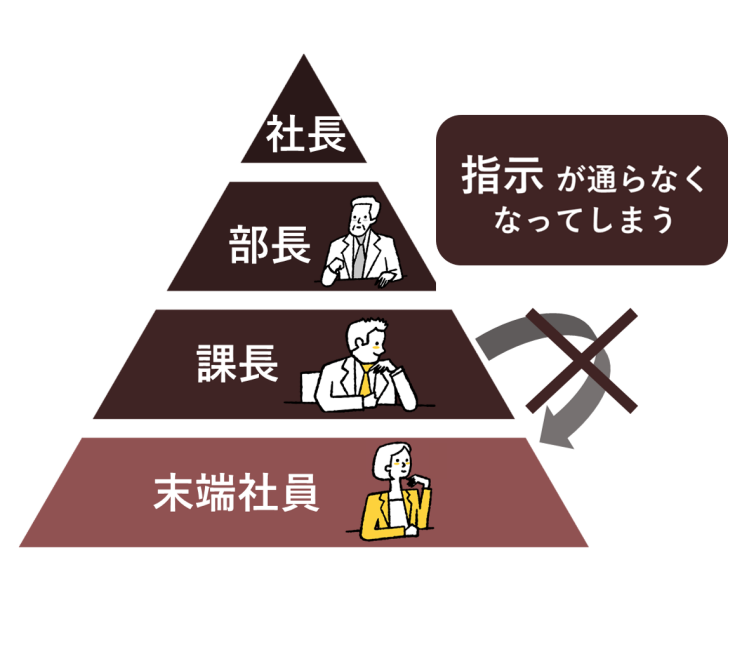

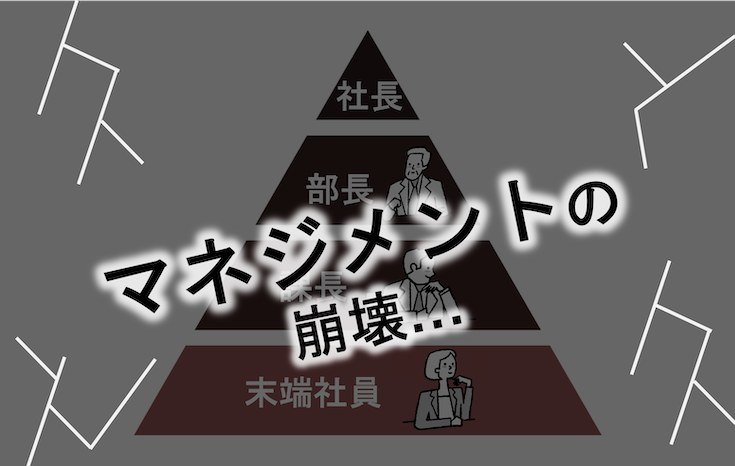

本来直属の上司であるはずの課長の威厳が失われ、次第に統率が取れなくなっていきます。

そうなってしまうと、何か問題があった際も

「部長は何と言ってますか?」

「先日部長にも考えを聞きましたが、課長とは意見が違ってました。」

といった形で中間管理職が機能しなくなり、組織マネジメントが崩壊、売上は減退の一途を辿る形になります。

そこで「識学」では “直属” の上司以外の評価を一切加味せず、また指示・確認の “一個飛ばし” も禁止しているのです。

すでに「識学」を導入する企業はクラウドワークスやウームなど、「2,400社」以上にものぼるという。

※株式会社識学創業(2016年2月期)から、2021年5月期時点

▼大熊氏

『弊社も「識学」を導入する以前までは、社員のモチベーションをあげるために時間を割いたり、頑張っている社員を評価したりと、本来割かなくても良いところに多くの時間を割いてしまっておりました。

実際に「識学」を導入した事で、マネジメント工数が一切かからなくなり、社員全員が目標達成(結果)に向けて自走できる状態に生まれ変わったのです。

識学を用いた評価制度を活用すれば、「多くの企業が必ず業績を上げることができる」と確信を持てたことから、弊社は識学の認定代理店としての事業を数年前から開始しております。

P-UP Wordが当時抱えていた「組織の課題」を識学でどのようにして解決をしていったのか、識学導入企業だからこそお伝えできる「具体的な事例」を交えながらの実践的なコンサルティングは、多くの経営者様や人事部長の方から非常に高い評価を頂いております。

すでに事業をスタートしてから200社以上の企業様に識学を導入頂き、

続々と組織課題を解消した上で、売上拡大された企業様が多くいらっしゃいます。

実際には今回あげた3つのポイントだけでなく、識学には普段良かれと思ってやってしまっている「評価方法」や「マネジメント方法」を覆す、様々なアプローチ方法があります。

「P-UP World」では、識学を導入したことで得られた成果・売上の向上方法など無料で概要をご説明する機会を今回設けさせて頂きました。』